役場産業振興課の職員を講師としてお招きし、5年生が寿都町の水産業について学びました。

昔栄えたニシン漁を中心に漁業集落が形成されたことや寿都湾の特徴など詳しく教えていただきました。

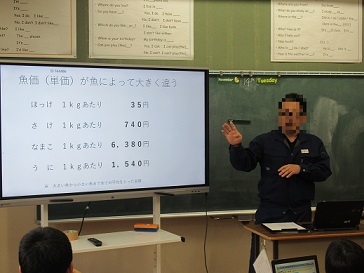

子どもたちが特に印象に残ったのは、漁獲量と漁獲高の関係について。

寿都町では、過去にホッケの定置網漁が日本一を記録するなど、ホッケの漁獲量が多いのですが、漁獲高では、ナマコやウニが上位を占めます。

そこで、教頭先生が「なぜ、ホッケがたくさん獲れているのに、漁獲高では、そんなに高くないのかな~」と発問をすると・・・

「単価が安いから」という回答が。

講師も思わず、「いいところに気付いたね!」と太鼓判を押してくれました。

最後に講師から、環境についての話があり、この先の資源を守っていくためにもゴミはきちんと処理してほしいとメッセージをもらいました。

これからも海を大切に守っていきたいですね!